ماري ديجيفسكي* – (الإندبندنت) 2024/11/10

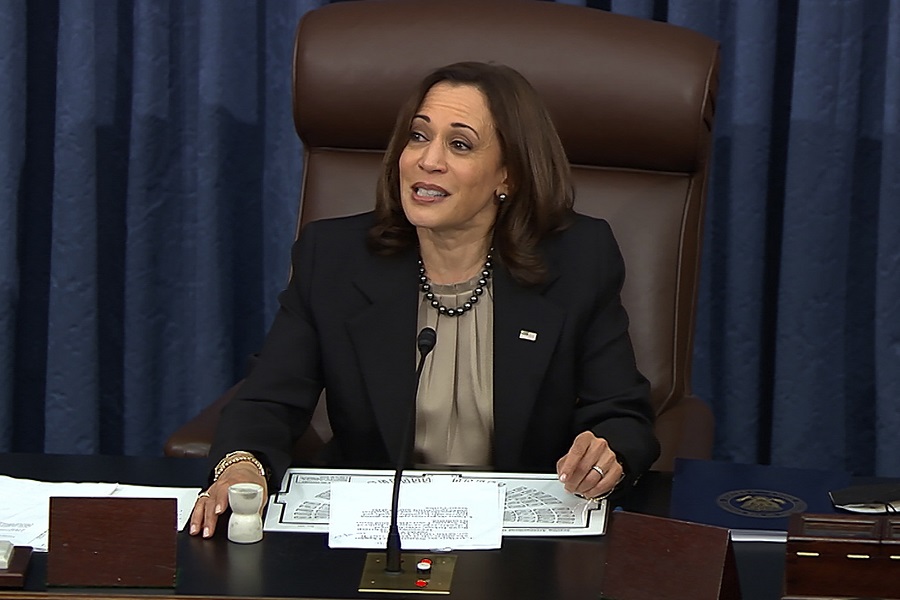

يظلم الخبراء السياسيون كامالا هاريس بقولهم إن الولايات المتحدة ما تزال غير مستعدة لأن تترأس البلاد امرأة -ولكن لا شك في أن ثمة تردداً حال دون وصول سيدة مدفوعة بالحركة التقدمية إلى البيت الأبيض. لم تحقق حملة كامالا النجاح المطلوب، على الرغم من عدم تسليط الضوء على هويتها الجندرية، في وقت شهد تصارع عوامل ثقافية وسياسية معاكسة، بما فيها الاستحسان الذي لقيه دونالد ترامب بين الرجال، خاصة الشباب منهم الذين وجدوا في خطابه رمزاً للقيم التقليدية.

مع بداية إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، أطلق دونالد ترامب نداء شخصياً موجهاً إلى الرجال، وقال لهم: “انهضوا عن تلك الأريكة الجميلة… واذهبوا إلى التصويت فقط”.

نُظر لهذا الطلب على أنه يعكس قلقاً يسود في معسكر ترامب من أن يؤدي إقبال النساء بقوة على صناديق الاقتراع إلى فوز كامالا هاريس. وكانت استطلاعات الرأي قد كشفت عن أن ترامب يتمتع بشعبية أعلى من هاريس في صفوف الرجال، لا سيما الشباب منهم، لكن هذه الشعبية لن تترجم بالضرورة إلى أصوات انتخابية. ففي الولايات المتحدة، مثل مناطق أخرى كثيرة من العالم، عادة ما تكون النساء أكثر اجتهاداً في ما يتعلق بذلك الجزء المهم من الانتخابات.

لكننا إذا أخذنا في الاعتبار هامش الفوز الذي أحرزه، فإن ترامب لم يكن على الأرجح في حاجة إلى إطلاق تلك المناشدة العاجلة. ومع ذلك، يجب ألا يغيب عن بالنا معنى مجرد قيامه بهذه الخطوة بينما تتوالى التصريحات التي بدأت تنهال بعد دقائق من إعلان الإعلام الأميركي عن فوز ترامب بالرئاسة -المتحسرة على عدم استعداد الولايات المتحدة بعد لأن تحتل سيدة سدة رئاستها، خاصة رئيسة سوداء أو آسيوية أو تنتمي إلى أي أقلية عرقية، بالمناسبة. ولكن، هل هذا صحيح؟

يمكن تسليط الضوء على نقطة تناقض ضيقة مع المملكة المتحدة، بما أن حزب المحافظين انتخب لتوّه سيدة سوداء لزعامته، وأن ثلاث سيدات شغلن منصب رئاسة الوزراء حتى الآن، على الرغم من التفاوت في نجاحهن في المهمة. ويمكن اعتبار هذا الرفض الأخير لإسناد دور الرئاسة الأميركية إلى سيدة استمراراً في مسار الاختلاف مع أوروبا، لا سيما الجزء الشمالي منها حيث أصبح وجود الرئيسات مشهداً مألوفاً إلى درجة أن المرء بالكاد يلاحظه.

مع ذلك، لا يبدو أن النوع الاجتماعي (الجندر) كان السبب في خسارة هاريس. ربما كان حقاً أحد العوامل التي أدت إلى خسارة هيلاري كلينتون بهامش ضئيل أمام دونالد ترامب منذ ثمانية أعوام. وأتذكر بعض المقابلات الإعلامية التي قال فيها ناخبون “عاديون” (رجالاً ونساء على حد سواء) إنهم لن يصوتوا لسيدة لتولي منصب الرئاسة، وانتهى الموضوع. لكن كلينتون كانت تجر وراءها سجلاً سياسياً وشخصياً حافلاً -يشمل كل الجوانب السلبية من عهد زوجها الرئاسي وشبهات المحسوبية وتاريخها الخاص كوزيرة للخارجية الأميركية.

كما تركز طموحها على تحولها إلى أول سيدة تترأس البلاد -إلى درجة أنها استأجرت مركز معارض سقفه من الزجاج كي تقيم فيه احتفالها بالنصر (وهي إشارة إلى حديثها عن “كسر السقف الزجاجي”، أي الحدود المفروضة على النساء). وهكذا شكل نوعها الاجتماعي جزءاً كبيراً من حملتها نفسها.

لكن هذا لم يحدث في حملة هاريس التي ربما استقت هذا الدرس من فشل كلينتون. فقد حرصت هاريس على الابتعاد عن تسليط الضوء على نوعها الاجتماعي أو على أصولها العرقية. وقدمت نفسها في حملتها على أنها كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، وتحدثت عن مسيرتها المهنية كمدعية عامة وسياسية، وخلفيتها كمهاجرة، لكن أي كلام وادعاءات خاصة بالهوية توقفت عند هذا الحد.

صحيح أنها استهدفت أصوات النساء بصورة واضحة عندما فتحت موضوع الإجهاض -وهو سلاح مفيد ضد ترامب الذي أشرف على إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. لكن حملتها الرئاسية لم تستند إلى أي رموز جندرية أو عرقية، وقد يصح قول أن هذا عززها وجعلها أقوى.

ولكن، بالنظر إلى النتيجة النهائية، يتبين أن الحملة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب من القوة. ويمكن تفسير ذلك إجمالاً، وإن بصورة غير كاملة، بمجموعة من الأعباء الأخرى: موقعها كنائبة لرئيس غير شعبي، وانزعاج الناخبين من ارتفاع قيمة فواتيرهم، وتكلفة التدخل الأميركي في حربين -ولو عن بعد.

قد يحاجج البعض الآن، وهو أمر مرجح، بأنه كان بالإمكان ظهور مرشح أقوى لو قرر بايدن الانسحاب من الانتخابات في وقت أبكر. ويمكن من هذه الناحية تحميله الدرجة نفسها من المسؤولية التي تتحملها هاريس وحملتها عن خسارة الديمقراطيين.

لا يعني هذا أن الجندر ربما لم يلعب دوراً في الموضوع -ربما كان له دور، وإنما ليس من ناحية كراهية النساء التي لا شك في أنها كانت مطروحة على الساحة في العام 2016- وهو ما يعيدنا إلى المناشدة التي أطلقها ترامب للرجال في آخر لحظة. وتشير مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجريت في كل مراحل هذه الحملة إلى أن شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” خلف صدى أكبر في أوساط الرجال من النساء. وينسحب هذا على شعار “أميركا أولاً” وعلى تاريخ ترامب الشخصي الذي قد يصح اعتباره ماجناً بعض الشيء -إن لم نقل أسوأ.

يشعر الرجال، لا سيما الشباب من بينهم على ما يبدو، بأن ترامب يملك ميزات الرجل التقليدي والذكوري التي يعتبرونها جذابة بالنسبة لهم -ويرحبون بكونها ثقلاً مضاداً يوازي الضغوطات من تقدم النساء والأقليات العرقية التي يشعر الكثير من الشباب بأنها أقصتهم.

يمكن أن نرى شيئاً مماثلاً في جاذبية أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا التي تستقطب عدداً أكبر بكثير من الرجال مقابل النساء، وفي تجدد اهتمام بعضهم بالأدوار الجندرية التقليدية التي تعتبر النساء أمهات و”ربات منزل” بصورة أساسية.

وهنا يمكن اعتبار جي دي فانس مصدر قوة لترامب أكثر مما كان مدرب كرة القدم الأميركية السابق والشخصية النمطية تيم وولز لهاريس. بينما أظهر وولز غالباً ميلاً إلى الكشف عن جانبه “الرقيق”، جاء فانس -الجندي السابق في البحرية الأميركية الذي جاء من بيئة صعبة وتخرج في كلية الحقوق في جامعة ييل واعتنق الكاثوليكية (بسبب التقاليد والقيم العائلية التي تعززها)- ليبرز سجل نجاحات ترامب وإخفاقاته في الحياة العملية والمهنية من دون المس بالمظهر الرجولي للحملة.

كما نجح فانس، على امتداد الحملة الانتخابية على الأقل، في تفادي إعطاء الانطباع بأنه يريد فرض قيمه على الآخرين. في موضوع الإجهاض، على سبيل المثال، قال إن على كل ولاية أن تحدد بنفسها سياستها في هذا الإطار، بما يتلاءم مع نص قرار المحكمة العليا. وكانت مهاجمة هذه الحجة أصعب بالنسبة لهاريس من مهاجمة أي دعوة إلى إنهاء “حق المرأة في الاختيار” على أساس أخلاقي.

في نهاية المطاف، ربما لم تكن هاريس المرشح المثالي للحزب الديمقراطي، مع أنها بذلت جهداً جيداً. لكن حملة ترامب نجحت، من خلال استنادها إلى مجموعة من الافتراضات الثقافية أكثر من أي وعود محددة، في أن توظف لمصلحتها رد فعل غير مرئي إجمالاً من الشباب على مجموعة من القيم التقدمية التي يرون فيها تمييزاً ضدهم ويربطونها بنخبة بعيدة عن الواقع.

يمكنكم أن تسموا ذلك “عملاً إيجابياً” أو تنوعاً ومساواة وإدماجاً أو “يقظة” (ووك) -وقد يشمل كل هذه الأمور، لكنه نابع من مصدر قريب من مصدر تفكير وكتابة الشخصية المحافظة جداً، جوردن بيترسون، وكل ما ينشره أندرو تيت على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أسلوب حياته القذر.

لا يعني هذا أن ترامب وفانس سيبنيان عهدهما على هذا الأساس -أبداً. إن هذا عنصر واحد، لكنه عامل مفيد في الرابطة الاجتماعية التي نجح ترامب في بنائها خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي تشمل كذلك جموعاً من -الرجال إجمالاً- الأميركيين السود واللاتينيين الذين يجدون في الاتجاه الجمهوري الذي يتبعه ترامب شيئاً أكثر من التراجع الذي يربطونه بالاتجاهات الحالية للسياسة الديمقراطية.

ولكن، يبدو من هذا السياق أن الوقت الذي يعد فيه انتخاب رئيسة أميركية إنجازاً قد جاء، وأفل. كانت هيلاري كلينتون الأقرب إلى تحقيق هذا الإنجاز، لكن عوامل كثيرة وقفت ضدها. أما كامالا هاريس، ففرضت عليها هذه الفرصة، لكن الزمن تغير. عندما تنتخب الولايات المتحدة رئيستها الأولى، وليس إذا انتخبتها، قد تجد أنها لن تصل إلى البيت الأبيض بدفع من التيار التقدمي، بل بعد خوضها حرباً لتشق طريقها عبر العملية الداروينية القاسية نفسها التي أعادت دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية.

*ماري ديجيفسكي: كاتبة في صحيفة “الإندبندنت” مختصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن، وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.